[x]

Ну что же, начнём с того, что наука пока плюёт любой теории эмпатии в лицо: зеркальные нейроны не исследованы, поле стигматизировано так, что о дилемме вагонетки не принято изъясняться вслух, а диагнозы, отказывающие пациентам любых клиник в наличии сопереживательной функции, лучше не озвучивать никогда. Эли это понял давно: когда из дыры в отцовской голове тёк не то томатный сок, не то кетчуп, не то действительно кровь, и на этом месте стоило сделать бутафорскую паузу — чтобы отдышаться, потому что тяжело смотреть на труп своего отца, правда? — вот и Эли думал об этом, когда смотрел на тело, теряющее температуру, сродняющееся с комнатой и нагретым обогревателем воздухом, тело, выпустившее последний вздох как-то смазанно и быстро, и Эли должно было стать тяжело, противно, больно, Эли тоже должен был частью своего мелкого тела поделиться с миром мёртвых (то есть умереть, буквально-таки отказаться от части нервных клеток). Эли Кардейл ничего не почувствовал — из перечисленного, зато он ощутил во всём себе лёгкость, а на кончиках пальцев — ниточки, ведущие к тому, кто за них обыкновенно дёргает (Бог). Эли Кардейл облегчённо вздохнул, улыбнулся и пережевал в себе все-все переживания, и шагнул в череду чужих приёмных детей, временных домов, неудобных кроватей и шумов всех возрастов, чтобы расковырять их лица, есть с ними одну пищу, вырезать из их любимых телепередач все углы подрисованных бровей — чтобы слиться с ними, стать однородным, зарисовать своё пустое место красным восковым карандашом (таким пользовалась его тётя).

Такие, как Эли, при должном уровне социального интеллекта довольно быстро смекают, что к чему, и свою отличность видят, хотя и не сразу могут назвать по имени, и как только обнаруживают в себе брешь, тщательно маскируют её всяческими заслонками. Сначала неумело, кое-как, и их считают за чудаков, за чужаков, при большой внутренней концентрации ярости — за злых невоспитанных детей, но Эли достаточно насмотрелся на то, что с детьми делают за промахи и неправильные слова, и собственную ярость научился глушить в зародыше. Потом эти пустые дети начинают наращивать панцирь — из смеха, шуток, чужих историй, чужих привычек и чужих выборов: они запоминают ваш любимый пуддинг, кратчайшую дорогу до лучшего кафе, как улыбается мама, когда хочет рассказать историю из былых времён, как мрачнеет отец перед тем, как поставить на вас первый шрам; всё детство и пубертат для таких детей — перебежки по минному полю, научение, копирование, воровство. Так вы никогда не узнаете, что дезородант, которым пользуется ваш сосед, подсмотрен им у какого-то приятеля, а пиво, которое он каждый раз берёт в пабе, — любимый сорт, позаимствованный у его бывшего друга, о котором вы тоже ничего не услышите.

В других условиях психиатры сказали бы, что это тоже разновидность нормы: раннее детство целиком выстроено на копировании чужих паттернов и шаблонов, на инкорпорировании внешних объектов, на повторении звуков окружающего мира, на эхе — но, в таком случае, мы либо имеем дело с очень затянувшимся детством, либо патологией. Так пустые дети обречены навсегда выбирать из того, что подкидывают им окружающие — подбирать эту падаль (а по-другому и не назовёшь — люди, у которых ты позаимствовал привычки, обзаведутся другими, придумают их себе, а ты обречён на то, чтобы красть и совершенствовать чужое, и единственное, что можно назвать действительно твоим, это невероятной уникальности узор, которых ты оставил из копий чужих голосов; другими словами: то, как ты сложишь чужие привычки в своём образе жизни, и будет составлять хоть сколько-нибудь действительную картину тебя).

То, как ты обставишь свою пустую комнату.

То, что ты бросишь в глотку голодному зверю.

То, как этот зверь её переварит.

То, что он потом высрет.

Вот и всё, что тебе остаётся.

У науки нет ответов на твои вопросы, просидишь ты в библиотеке месяцы и годы или составишь остроумный запрос в гугл. Поисковик скажет, что ты отвратительное создание, которое лучше посадить в клетку. На форуме люди будут препарировать жизненные истории о подобных тебе людях — нет, нелюдях, монстрах — и пытаться идентифицировать, есть ли у вас общие внешние признаки, чтобы потом, если не повезёт встретить кого-нибудь вроде тебя ещё раз, сразу плеснуть ему в лицо кислотой. Размышления ни к чему — пустые дети вроде тебя это биомусор, смешок мироздания, эмпатическое сообщество потирает руки, усмехаясь сочувствием себе подобным, но не отличным от. Знакомо, да? Миллиард исследований, подтверждающих работу сопереживания по схеме «свой/чужой», харкнёт тебе в ебало. Мусор.

Эли Эвер был мусором ещё до того, как стал героем. Эли Эвер родился мусором, красивым мальчиком с брешью в груди, брешью, которую не удалось заполнить ничем, а со временем и вовсе перехотелось заполнять, как отпадает любая потребность, которую невозможно чем-либо заполнить.

У Эли есть теория: все экстраординарные в момент своего второго рождения лишаются эмпатии, может быть, клиническая смерть давит каблуком лощёных лоферов на ту самую область мозга, ещё не выявленную наукой, и убивает нужные нейроны. И мы получаем не только неживых, полумертвецов, ногой-и-там-и-сям, мы получаем целый выводок людей, за одну минуту лишившихся главного их проводника, услугами которого они пользовались, задумываясь, может быть, всего несколько раз за жизнь. И это внутреннее опустошение, которое знакомо Серене, Виктору, любому экстраординарному, ощутившему после своей смерти в груди брешь, дезориентирует их,

можно назвать это душой — Эли так и называет, для удобства, но мысленно давно определил всё в категорию эмпатии.

Да, клиническая смерть делает из экстраординарных эмоциональных инвалидов.

И если Эли Эвер был мусором, вероятно, с самого своего рождения (если быть точнее, таким его сделали условия, в которых пришлось расти, таким его сделал отец, высекающий на спине хлыстом дьявольские усмешки, таким его сделал каждый удар — кто знает, может быть, он и не родился с брешью, а брешь в нём выебали родители и он сам, потому что иначе не получилось бы выжить), экстраординарным же с новоприобритённой брешью никак не справиться, потому что Эли работал с ней всю свою жизнь — воспитывал, обучал, прятал за срезанными улыбками и выстроенными моделями сочувствия, за социально приемлемыми паттернами. У экстраординарных нет ни времени, ни навыков, ни души.

Эли им просто поможет. Серене никогда не понять, что значит жить с этой брешью, а не проснуться с ней всего год назад.

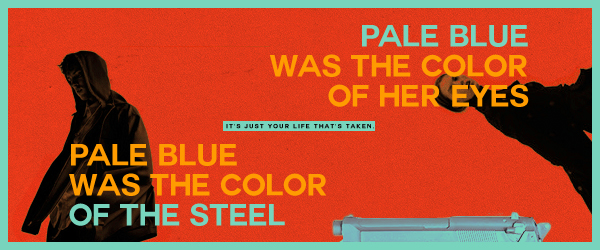

Эли достаёт спрятанный — даже от Серены поначалу — пистолет, снимает с предохранителя и стреляет Хеллеру в грудь, куда-то поближе к сердцу, чтобы не тратить заглушённые хлопки и патроны. Звуков получается не так уж и много, может быть, Серена запачкалась, но Эли провёл действие с минимальной затратой мыслей, то есть машинально, не задумавшись толком, а там, где нет мыслительной работы, способности Кларк немного сдают, потому что сам мозг ещё не понял, какой приказ был отдан телу, и даже если приказ противоречит требованию Серены, он не обработан, следовательно, не может быть отменён.

— Вот так, Серена. Может быть, потом я расскажу тебе что-нибудь. А пока постарайся, пожалуйста, меня не наёбывать.

В голову начинают лезть ненужные детали вроде того, что у Хеллера calico cat, сейчас спрятавшийся на кухне, когда Хеллер открывал дверь, он немного пригнулся, будто бы уже знал, что его ждёт, а левой ступнёй тянул сползший носок вверх. Эли пришлось обработать это максимально неосознанно, чтобы проверить, сработает ли трюк с обманом способностей Серены.

— Ты запачкалась.

Отредактировано Eli Cardale (2019-01-28 03:58:11)